摘 要:【目的/意义】基于数字人文理论与方法,挖掘《谭延闿日记》中蕴含的人物关系,形成能够呈现日记人物同现关系的可视化图谱,将非结构化的日记文本以更加清晰直观的方式进行展示,并力图在此过程中发现和提炼有用的知识。【方法/过程】1923-1926年的《谭延闿日记》内容为研究对象,抽取具有同现关系的人物实体要素,运用Gephi数据可视化软件构建日记人物同现关系网络图谱,并通过量化统计、社会网络分析等方法对网络拓扑特征、人物中心性特征以及基于模块化和k-core的人物群体特征等问题进行分析与讨论。【结果/结论】以人物关系挖掘为切入点,发现和提炼《谭延闿日记》中蕴含的知识,展现了数字人文视阈下细粒度开发名人日记资源的可行性。【创新/局限】构建了《谭延闿日记》人物同现关系网络,从不同角度对其进行分析与可视化呈现,并结合相关历史研究进行对比验证,以更加直观的方式展现对日记文本内容的挖掘过程与结果,为其他历史档案资源的开发提供参考。但是所抽取数据为局部时间段数据,仅能展现局部时间段的特定人物关系,更多、更丰富人物关系的挖掘与呈现还需更长时段的数据与更多相关资料的充实。

关键词:数字人文;名人日记;《谭延闿日记》;档案内容挖掘;历史档案;档案资源开发

一、引言

数字人文(Digital Humanities)是一门计算机技术与社会 人文研究相结合的新兴学科。21世纪以来,随着数据管理、机器学习、可视化、地理信息系统、虚拟现实等数字技术和工具的不断创新,数字人文的理论与实践研究与日俱进,数据驱动的研究范式越来越广泛地应用于人文学科,从人文研究过程中的一种技术支持服务发展成为具有理论支撑和专业实践的新兴领域,不仅对人文社会学科的工作思维方式进行创新,也为信息资源整合、传播、开发、利用等探索的深入开展提供理论支撑与技术指导。

日记以日期为序排列,以第一人称视角展现记录者关于——人物、事件及事物、历史背景、回忆片段、情感表达与内心活动等最真实的反应。近代中国历经政权颠覆、社会突变。在这样一个思想爆炸的特殊时期,名人日记留存基数较以往历史时期数量庞大,得以流传并完整保存的日记数量可观、内容丰富,为文学、历史、考古、军事、政治、经济、外交、教育、医学、景观等多个畛域研究提供宝贵的资料。

本研究选择民国时期著名人物谭延闿的日记文本作为研究对象,从《谭延闿日记》中提取出具有同现关系的人物作为原始数据,运用数字人文理论与相关技术和方法,从非结构化文本中挖掘日记内容所蕴含的人物关系并进行可视化呈现,以此探索名人日记资源细粒度开发的价值和可行性。

二、文献回顾

当前,数字人文领域的人物关系挖掘与可视化研究已初具规模,主要围绕计量分析、网络科学、语义描述和知识图谱等方面展开。在计量分析方面,李斌等采用实体同现的量化统计方法对《左传》文本中的“广交”“密交”人物进行呈现。在网络科学方面,严承希等借助符号分析理论标引宋代人物的政治关系与交互强度,并采用k-core、时序比较与趋势分析等方法研究宋代党争政治格局;潘俊从网络拓扑特征、群体特征等方面对明代进士群体的社会网络进行研究;Morettil则将社会网络分析理论应用于莎士比亚角色霍雷肖的人物关系网络建立。在语义描述方面,贾君枝等l以Wikidata知识库中的“民国四大家族”中的核心人物为例,运用因果链求解算法与罗马亲等计算法构建人物间亲属关系的知识表达模型;李惠等提出并以曾国藩个人书信集为核心验证书信体文献的社交网络模型;Jong-kyu SEO等基于图论概念从情节的重要性出发对小说人物进行分类,提出能够揭示小说深层结构的社会网络识别模型。在知识图谱方面,杨海慈在构建学术师承和亲属关系知识图谱的基础上开发宋代学术语义网络平台,以展示知识架构和数据内容。陈涛等以CBDBLD平台中的师生关系和李清照的社会关系为例,阐述知识图谱的构建过程并提出知识推理规则。从上述研究中可以看出,数字人文领域的人物关系挖掘在计量分析方面的研究中,将非结构化的资源信息进行提取、统计,从而达到规律化呈现;在网络科学方面的研究中,通过人物中心性、关系权重、人物群体和时序比较等社会网络分析方法挖掘人物关系及演化规律;在语义描述方面的研究中,对人物间的互联关系建立模型;在知识图谱方面的研究中,以视觉符号形式清晰直观展示信息资源中的人物关系内涵。

近代名人日记的记录者一般为历史上比较重要的政治人物、文人志士等,日记内容既包含日常的生活琐事,也不乏对时局背景的描述。现阶段国内外学者对名人日记的研究分布于历史、政治、文化等诸多领域。其中,韩宁平l以《何宗逊日记》中的黟县为例,研究民国初年乡绅与政权的双轨共治。蒋海怒从《忘山庐日记》中发掘该时期士人在政治文化思潮下与佛教思想的交涉,以及儒学内在调整过程中的儒佛关系。王兴根据《夏鼐日记》补充考古学界对陈垣的价值取向与性格特征等方面的了解。胡正刚从《滇游日记》中挖掘徐霞客巍山之行中对澜沧江水系、红河源等地理要素的考察与对滇西交通管理、社会变迁的认知。在数字人文领域,宋雪雁等对《王世杰日记》进行内容挖掘,形成人物关系、地域热点与情感倾向等可视化图谱,为名人日记资源探索提供了具有可行性的内容分析和知识发现方法。目前关于《谭延闿日记》的内容挖掘研究集中于历史领域。其中,贺永田围绕谭延闿三次督湘期间的政治活动研究其政治主张及湖南地区的政局变迁。刘建强团队分别进行了谭延闿与宁汉合流、南京国民政府改组等关联的探讨;谭延闿政治态度逐渐转变的过程梳理;谭延闿与孙中山、鲍罗廷、汪精卫等人的关系论述以及谭延闿与章太炎的地方自治思想比较等研究。从现有研究来看,对谭延闿的社会关系研究缺乏整体社会网络的分析与呈现,目前的研究成果主要聚焦于其与某一人物的关系变化过程上。因此,本研究将以《谭延闿日记》中的人物及同现情况作为研究对象,借助相关数字技术对该时期围绕谭延闿出现的人物间关系进行规律探究与可视化展示。

三、数据来源及数据清洗

(一)数据来源

本研究通过中国台湾近代史研究所开发的近代史数位库(MHDB,Modern History Databases)中的“近代春秋TIS (Timelines Information System)资讯系统”采集资料数据, 以该系统完整收录并提供原始影像图片和数字化文本的《谭延闿日记》数字资源作为研究对象,确保了数据的原始性、真实性与可靠性。日记横跨1895年至1930年,历时22载,共计6964篇,约250万字,内容囊括诗词、戏曲、古玩、碑帖、游记、食谱、药方等众多领域。

本研究主要选取其中1923—1926年的全部日记原文作为研究对象,共计1461篇,约29万字。这一时期的日记内容收录完整、详尽,包含了谭延闿正式追随孙文南下并在其逝世后继续执行其既定政策,直至国民政府迁都武汉前的全部—过程。

(二)数据清洗

从日记文本中准确抽取有利用价值的实体要素数据是实现后续内容挖掘与可视化分析的前提。《谭延闿日记》作为谭延闿对自身经历的日常记录,写作过程中不仅文言和白话用语夹杂,还具有极鲜明的个人风格。日记中对人物的记叙伴随着大量姓氏、字号、排行、职位、身份与别称等种类繁多的省略或指代称谓。本研究人工识别和提取1923-1926年《谭延闿日记》文本中与谭延闿即时会面的人物实体要素,并对日记中谭延闿的书信电报、赋诗撰文、追悼凭吊等涉及到的人物予以剔除。在此基础上,根据日记原文的表述还原人物同现情境,对人物间的同现关系进行切分与梳理。对于《谭延闿日记》中存在的人物称谓不统一、不规范的情况,则结合历史文献、人物传记、档案族谱等有关资料,对指代称谓进行查找、校对,建立人物姓名与日记称谓的对照词表,并根据该词表将各种指代称谓统一替换为人物的姓名。经过整理与统计,最终得到2587位日记人物和他们之间的17308对同现关系,将人物与同现关系数据导入Gephi软件进行处理,获得人物同现关系的可视化图谱,并完成网络特征指标、节点中心性指标以及模块化社区探测等计算。

四、《谭延闿日记》的人物关系挖掘

(一)人物关系的网络特征指标分析

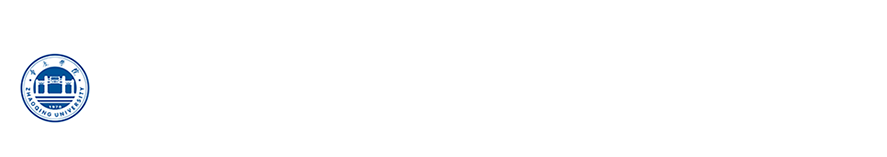

本研究对《谭延闿日记》中的人物以及他们之间的同现关系构建无向的社群图,对日记中围绕谭延闿出现的人物同现关系网络进行整体的可视化呈现,如图1所示。

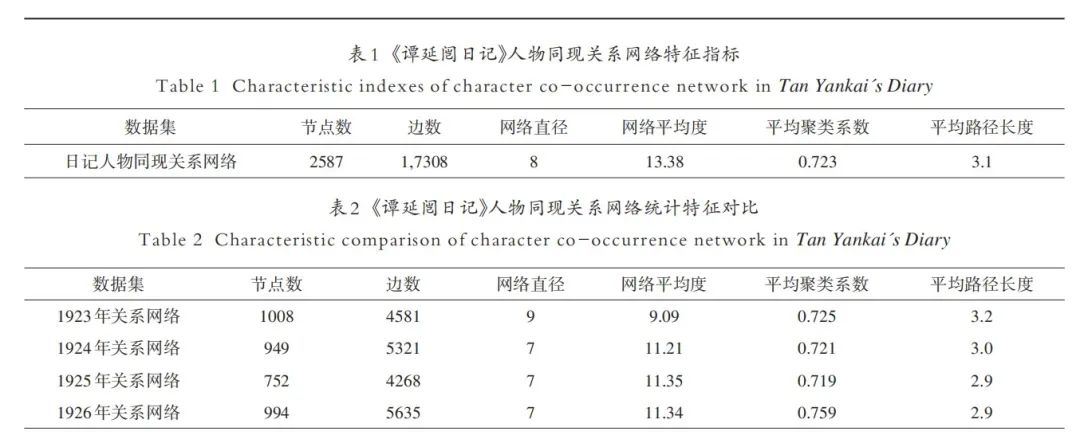

日记人物同现关系网络的拓扑结构可以运用网络直径、网络平均度、平均路径长度、平均聚类系数等统计特征指标进行描述。对本研究构建的人物同现关系网络的特征指标进行计算,结果如表1所示。

通过网络统计特征指标计算结果可以发现,本研究构建的同现关系网络中的人物,平均需要3到4步能够建立关联,每个人物平均与13个其他人物存在同现关系,每个人物的同现关系人物之间,共同出现的概率为72.3%,具有极典型的小世界特性。本研究的研究对象为谭延闿所记录的围绕其出现的日记人物同现关系网络,因此同一般社交网络相比,同现关系网络规模较小,人物之间关联的紧密程度则远远大于其他社交网络。为探索该同现关系网络特征指标的历时变化规律,以1年为单位时间切分1923年至1926年的日记人物同现关系网络,计算历时统计特征,如表2所示。

从各年度统计特征对比结果可以看出,1923—1926年各年份的日记人物同现关系网络的平均路径长度介于2.9—3.2,平均聚类系数介于0.71—0.76,保持相对稳定;1923年的日记人物同现关系网络直径较高而平均度较低,1924年至1926年各年份的日记人物同现关系网络直径与网络平均度则较为均衡,侧面反映1924年起围绕谭延闿展开的社会活动中两人会面的交往形式减少,多人聚集的交往形式增加;其余各年份日记人物同现关系网络规模总体相仿,而1925年的日记人物同现关系网络规模锐减,则侧面反映了孙文逝世所引起的国民党内各派人士急剧的思想变动。

(二)网络人物中心性分析

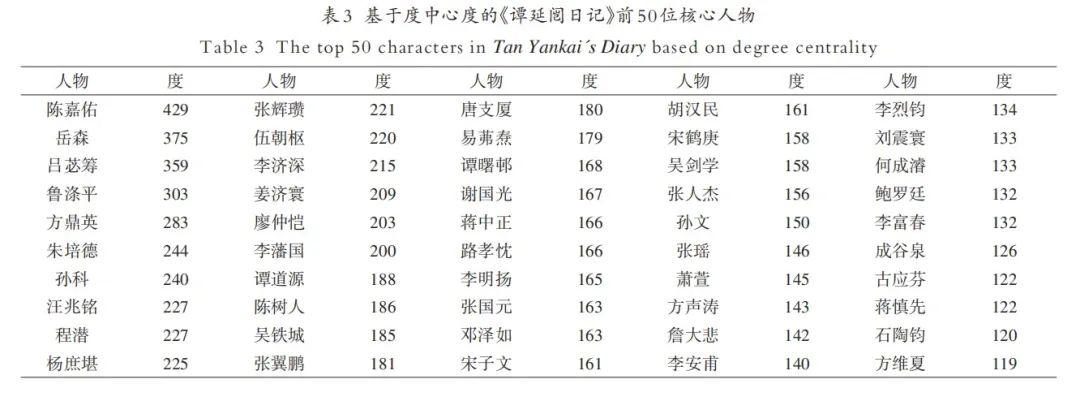

1.整体网络人物中心性分析

通过人物同现关系网络度指标的测量,列举前50位度排名人物于表3。通过表格发现,中心性排名前50位的核心人物均与谭延闿从事的政治及军事活动紧密相关,其中,孙科、汪兆铭等18位核心人物在该时期具有较高的政治影响力,陈嘉佑、岳森等27位核心人物曾与谭延闿有共同参与军事活动的经历,能够体现谭延闿曾担任海陆军大元帅大本营驻粤湘军总司令、国民革命军第二军军长、广州国民政府军事部部长、国民政府委员会主席等职官的身份特征。

2.各年份网络人物中心性及变化分析

分别对各年份的日记人物以及他们之间的同现关系构建无向的社群图,选择“度”作为节点大小的渲染方式,如图2(a-d)所示。

日记人物同现关系网络中的每一个节点代表一个人物,节点越大表示与该人物具有同现关系的人物数量越多。

由于各年份网络的结构和规模不一致,通过对各年份日记人物节点相关维度特征的统计分析,发现各年份日记人物同现网络中的核心人物中心性的变化,基本能够呈现出3种类型特点;杨庶堪、孙文等核心人物在日记人物同现关系网络中存在有空缺年份的现象;孙科、汪兆铭等核心人物在日记人物同现关系网络中存在某一年份中心性与其他年份差异较大或各年份的中心性变化明显的情况;陈嘉佑、岳森等核心人物在日记人物同现关系网络中始终具有较高的中心性地位且变化幅度较小。

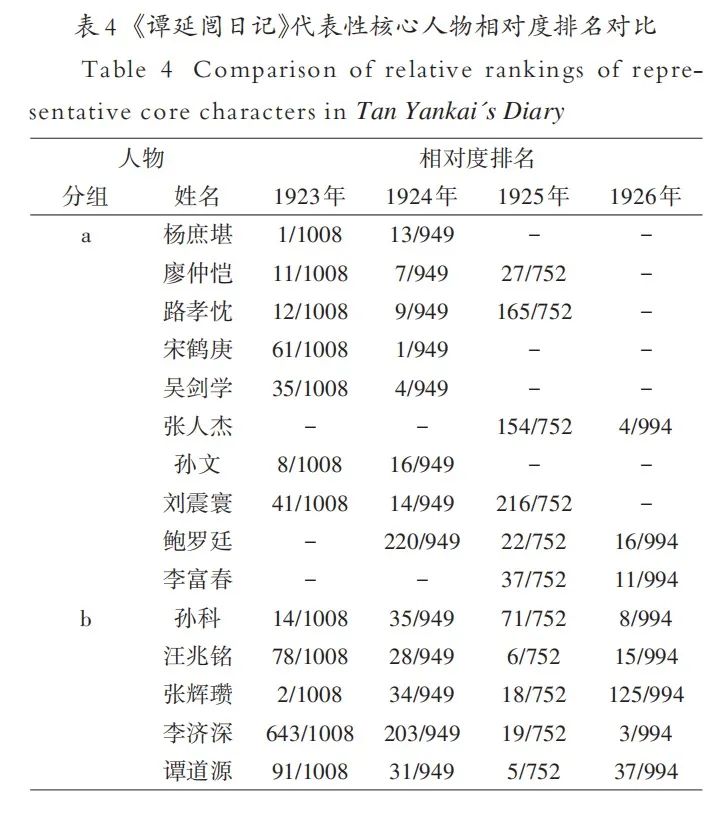

针对每一类型特点分别选取10位具有代表性的核心人—物,表4为代表性核心人物的相对度排名变化情况。

结合这30位代表性核心人物的自身经历以及其与谭延闿或网络中其他核心人物的交往过程进行分析,发现这些人物的中心性变化与历史领域学者对该时期的诸多研究成果相吻合。

a组中,杨庶堪与谭延闿既有工作上的交集又有诗文、字画、美食等生活上的来往,杨起初在网络中具有的极高中心性地位对应了杨任海陆军大元帅府秘书总长等要职3的身份特征,而杨在随后年份日记中与其他人物同现关联程度的降低和空缺能够和杨与蒋中正之间关系不和3的历史事实相印证。廖仲恺被戕”前在网络中具有较高的中心性,体现了其在第一次国共合作和国民党改组工作中具有的重要推动作用3及历任广州国民政府财政部部长等要职的身份特征。宋鹤庚、吴剑学为谭延闿率领的驻粤湘军旧部,二人作为高级别将领对谭延闿指挥的军事活动密切参与,1924年北伐军事行动期间宋携吴返回湖南,能够通过二人之后在日记人物同现关系网络的空缺加以证明。路孝忱为驻粤山陕军总司令,在广州大本营期间与谭延闿等将领多有工作接触,于1924年北伐军事行动失利后向谭延闿辞行,这一人物关系变化过程与路在网络中的中心性变化相互对应。刘震寰在网络中曲折的中心性变化体现了其与杨希闵所率的滇、桂军降而复叛的过程。谭延闿于1923年2月正式追随孙文南下,此后常“登楼谒帅”探讨事务,先后奉孙文之命采取入湘伐赵、回师援粤、东江讨陈、举兵北伐等军事行动,因此孙在网络中具有较高的中心性;1924年末孙赴北京,1925年3月于北京逝世,在此期间与谭延闿仅有电报或他人转述消息,对应了孙在网络中的空缺。而孙文作为陆海军大元帅所具有的极高的领导地位,也能够解释其逝世对国民党内中心性变化的关键性影响。张人杰起初因病休养,而后在网络中极高的中心性能够突显其当选国民党中央政治会议主席3的职官身份及其逐渐频繁的交往活动。鲍罗廷作为苏俄政治顾问于1923年10月抵达广州,但谭延闿与鲍当时并没有直接联系,因此鲍在网络中存在空缺,而之后鲍的中心性变化印证了二人在联合维护国共合作的统一战线及迁都武汉一事上所持有的相同态度,与鲍在网络中的变化相吻合。李富春于1925年8月由莫斯科返回国内,此后,担任国民革命军第二军副党代表兼政治部主任,其在1925年与1926年网络中较高的中心性能够对自身的身份特征以及与谭延闿共同整编国民革命军第二军的工作关联予以说明。

b组中,李济深在网络的中心性逐步提高,先是分别担任江西善后督办、黄埔军校教练部主任等职务,与谭延闿的工作交集程度不高。1925年以后,李先后任国民革命军第四军军长、国民革命军参谋总长、广州国民政府及军事委员会委员等要职,参与东征、北伐等重要军事行动,使其在网络中达到了极高的中心性地位。张辉瓒、谢国光为湘军旧部,张长期驻扎前线,导致其1926年的中心性有较大幅度的下降,而谢在北伐军事行动中率部随宋鹤庚返回湖南,与谭延闿的联络多为书信和电报形式,与其他人物几乎没有同现关联,因而在网络中心性地位变得极低。 谭道源于1923年8月奉孙文之命随谭延闿伐赵,最初中心性较低,后任湘军第三师师长等职务,与谭延闿等将领多有工作接触,印证了其中心性的大幅度提高。李明扬为驻粤赣军总司令,1925年后,任国民革命军第十七军副军长,与谭延闿等人在军事活动方面的交集减少,继而在该年份日记人物同现关系网络中的中心性降低。孙科在日记人物同现关系网络中较高的中心度印证了其历任广州特别市首任市长、广州国民政府委员会委员、广东省政府委员兼建设厅长等职务的身份特征,其1925年中心性的下降侧面反映了孙科赴北京料理孙文后事,与其他人物的关联减少的经历。1925年7月,广州国民政府成立,汪兆铭作为孙文口授遗嘱的起草人与广州国民政府主席,胡汉民任外交部长,二人均具有极高的身份地位,在该年份网络的中心性能够印证这一点;宋子文的较高中心性体现了其被委任财政部部长、广东省财政厅厅长兼中央银行行长的身份特征。1926年1月,国民党第二次全国代表大会过后,国民党内部分化加剧,胡因廖仲恺被戕一案被逼出国赴俄,后又返回香港,与其该年份较低的中心性相对应;国民党中央仅剩汪兆铭、谭延闿、蒋中正三人手握军政实权,而蒋旋即制造了“中山舰事件”,汪与蒋的网络中心性变化与这一时期二人在国民党内部的地位变化相一致。

c组中,陈嘉佑、岳森、鲁涤平、方鼎英、易茀焘为谭延闿任湖南都督时的高级军官,先后随谭延闿参与伐赵、北伐、东征、平叛等重要军事活动,而后又在广州国民政府担任要职,因此在网络中始终处于中心度较高的地位;吕苾筹担任湘军司令部秘书、广州国民政府秘书等职务,与谭延闿除有工作交集之外还存在姻娅关系,时常伴随谭与他人会面;姜济寰曾任湘军司令部秘书等职务与诸位湘军将领共事,后任江西省政务委员会副主任,代办“江西全省一切政务”。这些人物在各年份日记人物同现关系网络中始终具有的较高的相对度排名和相对度数中心度能够印证他们与谭延闿军事、政治方面活动交往的密切关联。朱培德与程潜均为军长级别将领,在历次军事行动中有举足轻重的地位,且二人均为广州国民政府与军事委员会委员,协同参与诸多政治活动;伍朝枢历任广州大本营外交部部长、国民党中央党部商务部部长、广州国民政府委员会委员等重要职务。因此三人 在中心性始终较高且变化趋势相近。

在人物关系挖掘的过程中,展现了谭延闿个人视角下的——人物关系,能够发现人物中心性与人物群体的变化过程与当时的历史事件或社会变迁相互契合,有利于从微观个体反射宏观社会,丰富和验证已有的历史研究成果,补充大历史视野所不及之处。

(三)《谭延闿日记》的网络人物群体分析

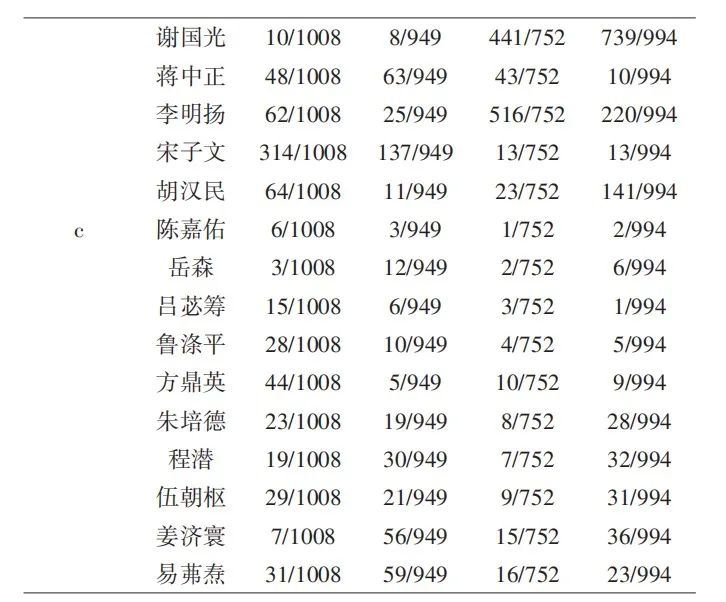

1.基于模块化的凝聚子群分解

经过模块化社区探测算法能够十分清晰地区分日记人物彼此互动或协同活动频繁的群体。对不同群体进行着色区分后以图谱形式呈现同现关系网络,如图3(a-d)。从日记人物同现关系网络可以看出,《谭延闿日记》人物的同现关系不仅有群体区分,还具有明显的中心与外缘差别。位于网络中心的人物彼此联系紧密,占据主要的军事和政治地位,而处于外缘的人物只存在极少的同现关联且在该时期影响力薄弱。

2. 基于k-core的人物群体过滤

为了更清晰地看到处于核心地位的人物及其之间的同现关系,采用k-core对各年份模块化分解后的日记人物同现关系网络进行过滤。根据前文对各年份网络统计特征的计算,分别以k=10、k=11、k=12、k=12为标准对1923-1926年各年份《谭延闿日记》人物同现关系网络进行过滤,保留核心人物同现关系进行可视化展示,如图4(a-d)。

日记人物k-core结构同现关系网络中,节点颜色相同代表人物处于相同群体,不同颜色的节点位置相近代表人物群体间关联密切。从整体趋势上看,日记核心人物节点受到力引导后能够较为清晰地划分为“湘”“粤”两部分:“湘”部人物多为湖南籍,或为谭延闿亲友,或为谭延闿督湘时期部下,后随其抵达广东;“粤”部人物或为孙文原本的部下与支持者,或为驻粤的其他部队将领。网络中的每一条边代表人物间的一对同现关系,链接权重越大代表这两个人物的同现关联越密切、往来越频繁。

3.核心人物群体分析

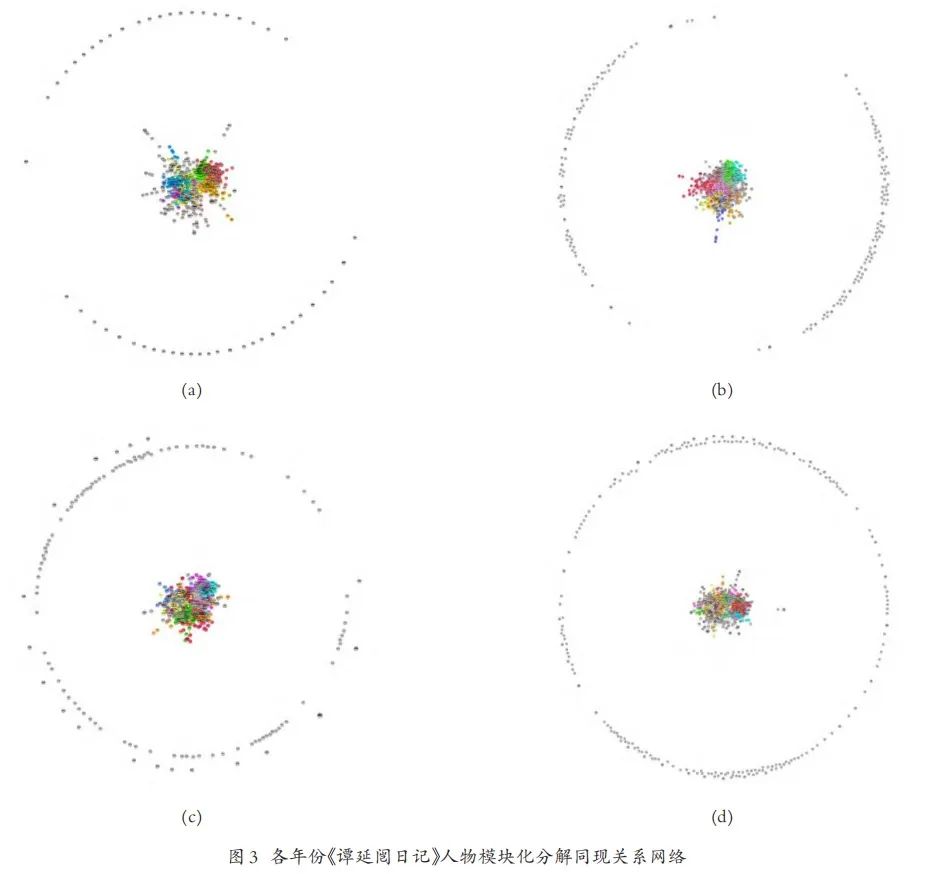

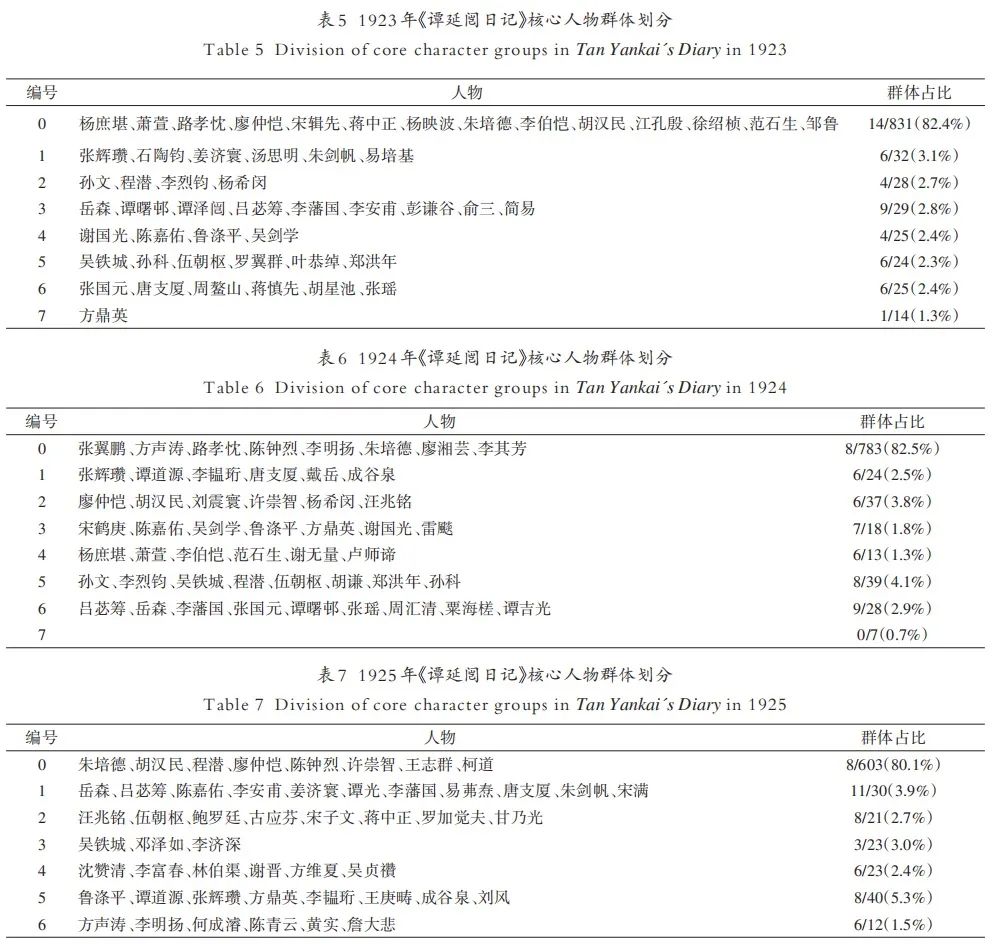

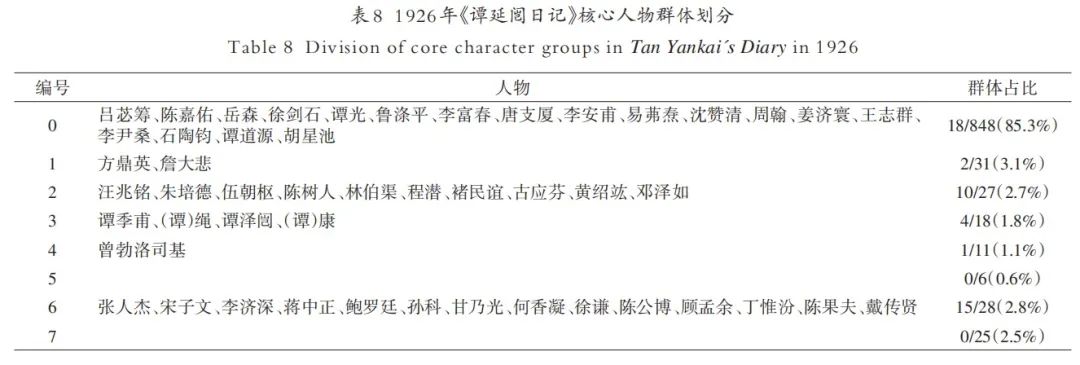

本研究根据各年份《谭延闿日记》人物在同现关系网络中的度排名,再次对模块化社区探测与k-core过滤的结果进行筛选,统计并列举各年份前五十名核心人物群体划分的情况与规模,如表5-表8。

1923年的日记人物分属于8个群体,该年份前五十位的核心人物在这8个群体中均有分布。群体0中杨庶堪、萧萱等人物在陆海军大元帅大本营任职,李伯恺为军医;同年,孙文创办中国国民党陆军军官学校与国立广东大学两座学堂,蒋中正、杨庶堪等人物在陆军军官学校任职,邹鲁任国立广东大学校长,彼此有密切的工作联系;范石生与杨庶堪等人物有工作接触的同时私交甚好,江孔殷擅烹蛇羹,常设宴款待群体中的其他人物。群体1中张辉瓒、石陶钧等人物从伐赵之初就跟随谭延闿作战;群体4中谢国光、陈嘉佑等人物在谭延闿伐赵的过程中加入,所率部队为作战主力;群体6中张国元、唐支厦等人物为伐赵过程中的作战人员,胡星池为军医,张国元并未参加伐赵军事行动但在广州时与该群体的其他核心人物交往频繁。群体2中孙文为陆海军大元帅,程潜为陆海军大元帅大本营陆军次长、军政部长,李烈钧与杨希闵分别为赣军与桂军将领,该群体人物在陈炯明进犯广州时协同作战。群体3中岳森、谭曙邨等人物私交密切,经常共同进行用餐、看戏等日常活动。群体5中吴铁城、孙科等人物常共同探讨时局变化、财政、军务等话题。

1924年的日记人物分属于8个群体,该年份前五十位的核心人物在其中7个群体中有分布。群体0中张翼鹏、方声涛等人物为海陆军大元帅大本营的军事将领,在军事会议中同现频繁。群体1中张辉瓒、谭道源等人物以及群体3中宋鹤庚等人物为东征和北伐军事行动的主要作战人员,人物群体根据任职级别与作战区域不同而有所区分,同时,群体3中鲁涤平、方鼎英等人物常与谭延闿共同商讨物资给养、军费分配等军中事务。群体2中廖仲恺、胡汉民等人物常聚集探讨党政建设、政府组建、军事部署等事务。群体4、5中人物大多在省署与大本营共事,同现情况多由于工作原因发生。群体6中吕苾筹、岳森等人物既在驻粤湘军中任职又与谭延闿私交密切。

1925年的日记人物分属于7个群体,该年份前50位的核心人物在这7个群体中均有分布。群体0中廖仲恺与胡汉民为政治方面的高级官员,朱培德、程潜、许崇智为军事方面高级官员,陈钟烈、柯道为医生,王志群为太极拳师,常常指导谭延闿练习太极拳并与其推手。群体1中岳森、吕苾筹等人物均为谭延闿下属,彼此常有工作往来并且私交密切;群体2、3中汪兆铭、伍朝枢等人物在广州国民政府任职,鲍罗廷、罗加觉夫为苏俄顾问,该群体主要因政治、军事会议聚集,同时,群体3中人物多在宴请场合同现。群体4中谢晋在驻粤湘军总司令部负责政治工作,方维夏在驻粤湘军总司令部负责党务工作,吴贞禶任驻粤湘军总司令部军法处长;李富春、林伯渠为共产党代表,同现多与湖南政治研究会有关;沈赞清为谭延闿父亲谭钟麟督粤时的文案处旧僚,在书法方面有较高造诣,常与谭延闿等人谈书画、论诗钟、品美食;群体5、6中的核心人物均与北伐军事行动及平定杨希闵、刘震寰叛乱相关,人物群体间因作战区域与职权差异形成区分。

1926年的日记人物分属于8个群体,该年份前五十位的核心人物在其中6个群体中有分布。群体0中吕苾筹、陈嘉佑等人物就职于谭延闿任军长的国民革命军第二军,且在日常的宴饮、聊天、游玩等活动中多有同现;李安甫、谭光等人物常常同谭延闿一起跟随王志群练习太极拳;李尹桑擅刻印,好占卜,与谭延闿有生意上往来,与本群体中沈赞清、徐剑石等人物有较多同现关系;徐剑石为谭延闿旧友,喜好收藏碑帖,与吕苾筹、岳森等交往甚密。群体1的方鼎英与詹大悲本身并没有同现的情况,但因二人分别与李济深、鲁涤平等具有同现关系的人物之间具有较多同现关系,被划归同一群体。群体2和群体6中人物既包含了广州国民政府政治核心,又包含了国民革命军绝大部分军事要员:多任广州国民政府委员、国民革命军军长及党代表、国民党中央政治会议委员、国民党中央执行委员会委员等职务,共同组织召开会议对党务、政务等工作进行讨论与决策。群体3中人物与谭延闿存在亲属关系,谭季甫为谭延闿的次子,谭泽闿为谭延闿的五弟,绳、康二人为谭泽闿之子。

从人物的群体划分可以看出,群体0包含的人物数量最多,占比80%以上,原因是《谭延闿日记》人物的同现关系网络中有大量同现关系极少或无法明确划分的人物被归于这一群体,该群体所包含核心人物的身份多样且关系繁杂,其他群体的聚集相对来说更加有迹可循。核心人物的群体划分基本上能够与他们的身份特征或活动经历相互印证,但由于核心人物常有共同赴宴、出游或在拜访途中相遇等情况,一定程度上模糊了群体间的界线。同时,个别人物之间并没有十分密切的交往,但由于有相同的高频同现人物关联而被划归同一群体。根据日记人物关系也能够勾勒出作为日记作者的个人画像,即谭延闿与近代军政界高层人物关联密切,其身份逐渐由“湖南自治”的领导者转变为“多省联治”的拥护者,关心国内时局并在军事行动与政治活动中彰显了不可忽视的推动作用,拥有美食、诗文、书画等兴趣爱好,也饱受病痛的困扰。

五、结语

本研究利用《谭延闿日记》数字资源构建人物同现关系网络,从非结构化的日记文本中抽取出结构化的人物实体与同现关联数据进行统计与量化分析,运用社会网络分析方法结合相关历史研究进行实证分析。然而,本研究仅是基于谭延闿个人日记文本所进行的人物关系挖掘,该关系网络中呈现的人物关系结构并不一定能够完全代表某一人物在该时期的社会地位与影响力。而且谭延闿在日记中对人物同现情况的记录较为简略,也会在一定程度上影响对人物同现原因的分析与判断。此外,本研究所抽取数据为局部时间段数据,仅能展现局部时间段之内的特定人物关系,更多、更丰富的人物关系的挖掘与呈现还需更长时段的数据与更多相关资料的充实。

--------------------------------------------------------

文章来源:《情报科学》2022年第6期

转载自:大数据与中国历史研究 公众号